南條神社(大阪、大東市)

大東市(大阪府)の野崎観音(慈眼寺)の境内の西側に南條神社があります。

野崎観音と言えば、例年5月1日~8日まで「野崎まいり」で知られ、あらゆる全てに感謝する無縁経法要の参詣するもので、多くの屋台が出て賑わいます。

さて、南條神社については…

南東に15分ほど歩いた場所には宝塔神社(寶塔神社)があり、この宝塔神社に対し北に位置する事から、この南條神社は「北の宮さん」、または「牛頭さん」の呼称で親しまれています。

ご祭神は牛頭天王・素盞嗚命(スサノオノミコト)。例大祭:10月20日・21日 。月並祭:毎月1日と15日。

野崎地区の氏神として厚く信仰されており、大阪市内が一望できます。

野崎観音の西側の参道を歩き、石段を過ぎ、山門を通るとスグ鳥居が見えて来るのが「南條神社」の鳥居なのですが…

実は、この鳥居…

ちょっと不思議な特徴があるのです。

それは鳥居の額の部分!

ほら、ここには「牛頭天王宮」とありますが、その横です。

その額の周囲にある穴をよ~く見ると…

ハート型に!!

思わず「可愛い」「写真映えする?」と言いたいけど、

一説によると隠れキリシタン説があると言う。

つまり、ハートは心や心臓を表し、隠れキリシタンによく見られるのだとか。

気になる方は「ザビエル」で検索してみて下さい。赤いハート(心臓)を手にした有名な絵がありますね。

という事は…

この南條神社は「隠れキリシタンに関係が?」そんな目線で見ると何だか急に面白くなってきます。

実は、野崎観音の社務所にて、この件を聞きに行ったのですが「そのような説はあるけど、隠れキリシタンとは関係ないと思ってます」との回答で、この鳥居の額にあるハートに関しては「え?そうなの?」とハートである事すらご存知なかった。

あまり詳しくなさそうな雰囲気だったので、それ以上は質問しませんでしたが、「なんだかなぁ~」と言った感じ。

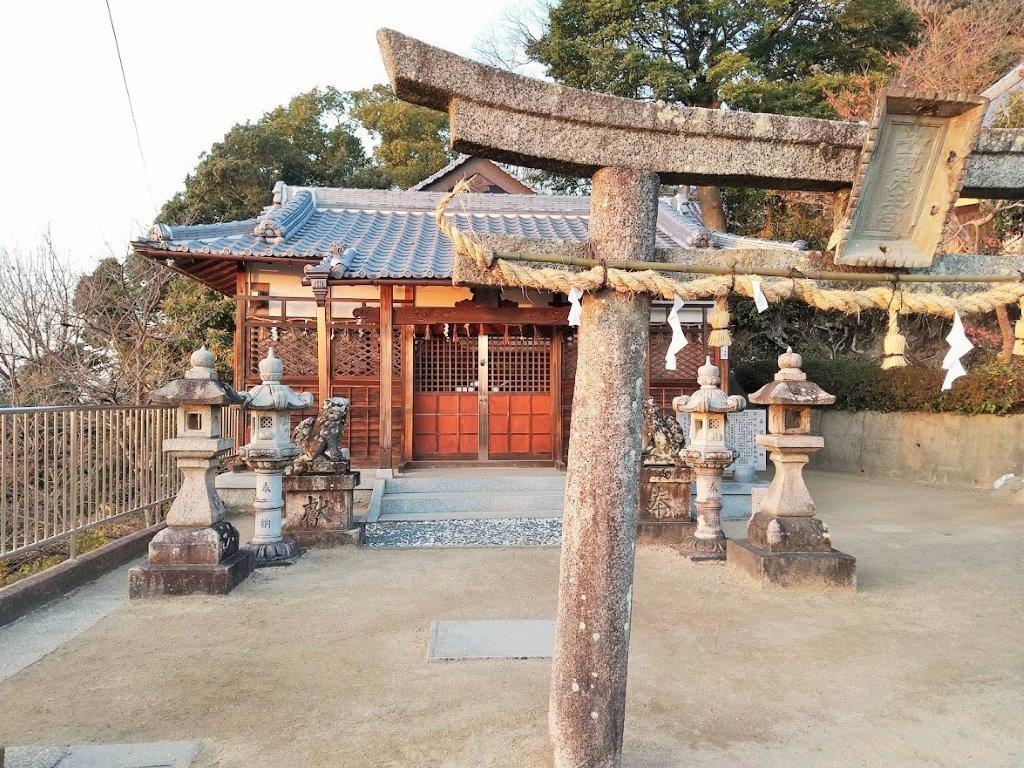

さて、こちらが南條神社のお堂です。

屋根瓦は波は、きっと防火を意味しているのでしょう。

当社は、宝塔神社に対して北の宮さん牛頭さんの呼称で親しまれ、野崎地区の氏神として厚く信仰される。明治五年から野崎「宝塔神社に一時合祀されたが、同十三年には、野崎村村社として復活し現在に至る。

牛頭大王は仏教における神将として怨霊や病魔を打ち祓う。 素盞嗚命は姉の天照大神に岩戸隠れ神話を生ませる程の荒ぶる神であり、 病魔を退散させる神威ありとして尊崇される 。 このため平安期以降の神仏習合理論により牛頭天王と同一視されるようになった。

京都・八坂神社に代表されるように牛頭天王をお祀りする神社は古く 、当社も北條村に対し南條村を称した江戸時代以前に南條(野崎)村の鎮守として 牛頭天王社と呼ばれていたのであろう。

石鳥居に「元禄」の銘が刺されていることからこの時期「十七世紀末」に社域が整備されたと推定される。

また、本殿前にある一対の木製狛犬(向かって左側の狛犬の頭には角があり、 一角獣と呼ばれる。狛犬に角があるもの程時代は古いと言われている。)は、 極彩色が施され、現在、剥離しているが桃山時代の雰囲気を漂わせている。 なお、その台座の裏書に「延享元年(1744)子年子九月十九日 天王宮野崎村」とある。

この案内板には…

「木製狛犬(向かって左側の狛犬の頭には角があり、 一角獣と呼ばれる」と記載されていますが、この木製狛犬に関しても分かりませんでした。

ここにある狛犬も風格を感じますが、木製ではありません。また後日、分かる方に確認したいと思います。

<追記>

分かりました!お堂の中に木製の狛犬が安置されていました。

詳細はこちらのブログ記事にて紹介しています。

あれ?何かがいるぞ!猫だ。

目が合うと「ニャー」「ニャー」と話しかけてくれます。とっても人懐っこい猫ちゃん。参拝に来られた方は「今日も南條神社の虎がいる」と話していました。

なるほど、いい顔してます。

そして夕暮れ時になると…

ここは絶景スポット!大阪市内が一望できます。

このように沈む夕日を見る時間を持つ余裕も大事。人懐っこい猫の虎と一緒に夕日を見ながら過ごす時間も、なかなか良いもので心が癒されます。

それにしても、隠れキリシタン、一角獣。

この南條神社には興味深いワードが気になって仕方がありません。

ちなみに、この野崎観音にも隠れキリシタンの痕跡?と言ったものが複数あるのです。

例えば鐘楼、灯籠、方角、野崎参りの日にち、そしてあらゆる全てに感謝する無縁経法要も考えたら「ん?」となる点があるそうな。

随分と長くなってしまったので、この点に関しては後日、紹介しましょう。

南條神社

場所:大阪府大東市野崎2丁目7

(野崎観音の境内にあります)